近日,我校特聘教授陈楠在《光明日报》美术版“艺苑讲堂”栏目发表了署名文章《培养“会思考”的设计师》,这是该新增栏目的首篇文章,详细分享了由陈楠教授指导的我校艺术设计学院实验班“设计思维与方法”工作坊教学实践。

培养“会思考”的设计师

从事艺术设计工作的人往往偏重感性思维,不太注重方法论的研究,设计师们普遍更加关心作品的最终呈现效果,而常常忽视设计背后的概念与策略。开展设计思维与方法的相关训练,正是希望在教学与创作实践中反思并解决这些问题。

设计思维与我们熟悉的思维模式有何不同?世界知名创意设计机构IDEO设计公司总裁蒂姆·布朗在一篇引发广泛关注的文章中给出了他的答案。他系统分析了爱迪生发明电灯的案例,认为建立一套基于同理心、满足用户使用需求的供电系统,远比让一盏灯照亮房间更有意义。而IDEO的创始人大卫·凯利则在一次演讲中分享了一位设计师通过对医用CT机身进行艺术涂装,从而解决儿童惧怕医疗检查等问题的故事。由此可以看出,所谓“设计思维”就是立足以人为本的设计理念,通过洞察需求、定义问题、头脑风暴、快速迭代等一系列方法来解决问题的创新性思维模式。

这样的思维模式应该如何培养?经过20余年的积累与打磨,一套行之有效的训练方法在教学实践中逐步形成。课堂上,老师往往会通过一系列小练习来训练同学们的联想能力,进而培养其理性的设计思维模式。一个典型的例子,在产品设计课堂上,老师要求同学们在极短的时间内设计出一张“不同凡响的桌子”。面对突如其来的命题,学生们往往会面面相觑,一时无从下手。这时便需要运用设计思维中的“描述定义”和“提取信息关键词”的方法对普通的桌子进行解构。我们先提炼出如“木质”“方形”“四条腿”“落地”“不可移动”“没有温度”等关键词来描述一张普通的桌子,接着再据此进行逆向思维,尝试跳出常规的设计范式,以“纸质”“不规则形”“单条腿”“可悬浮”“可移动”“可温控”等新的关键词来定义这张“不同凡响的桌子”。这一过程中,好的设计灵感往往会在不经意间涌现。

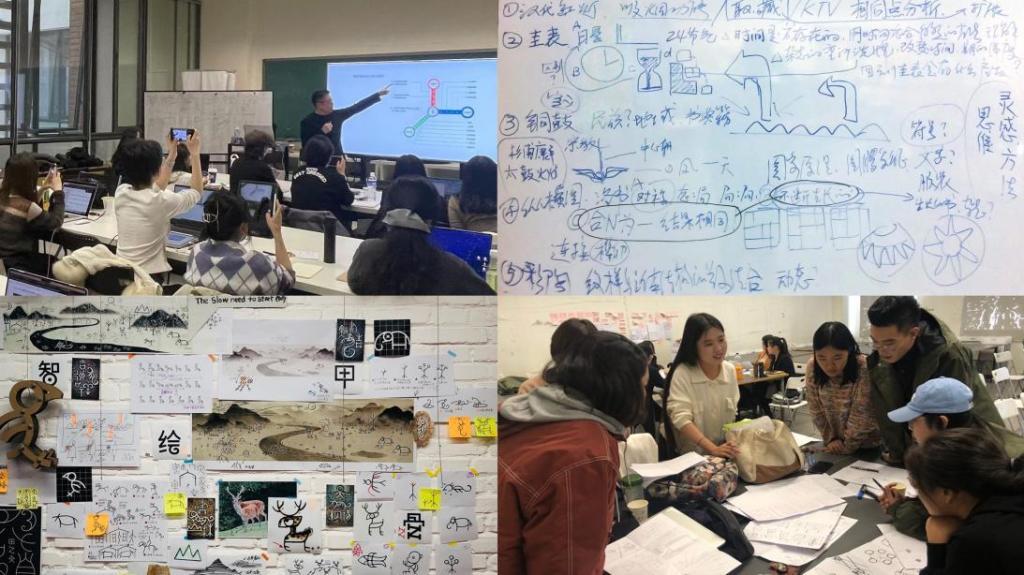

设计思维课堂教学

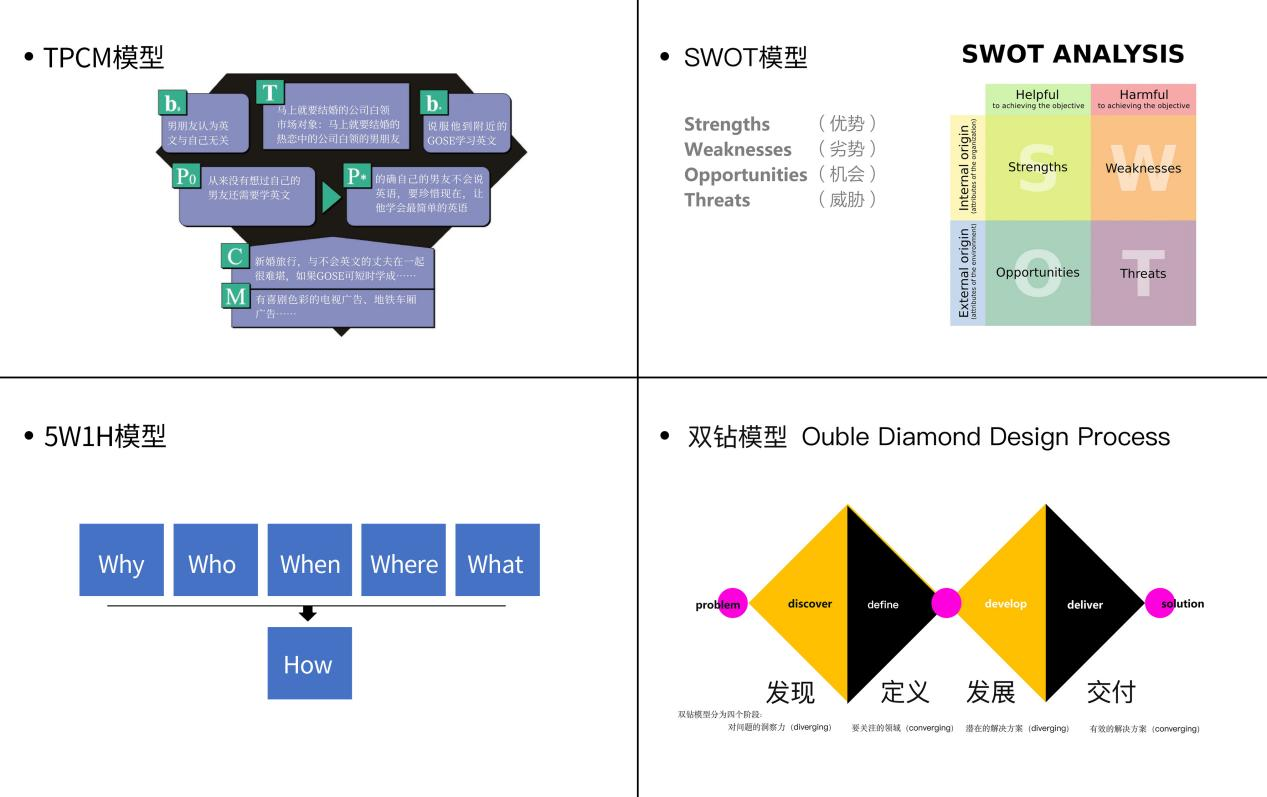

设计思维训练用的思维模型

《设计思维与方法》中国青年出版社

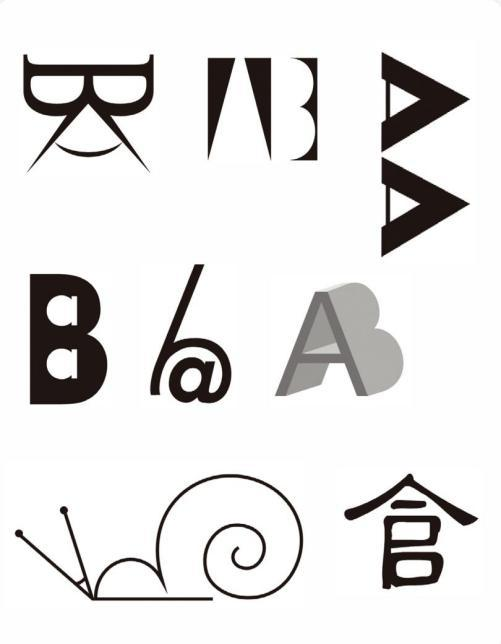

此类练习方法还有很多,如将字母“A”和“B”进行重构会变成什么样的新图形;遮挡一张人像摄影的局部,想象被遮挡部分能变成什么奇妙的形态;以“立方体”为主题,尽可能多地设计出不同的图形……此外,在课堂中还会着重关注对中国传统设计思想的挖掘与应用,让同学们从传统文化中提取可以运用于当下的设计方法,如在传统建筑的榫卯结构和七巧板中寻找模件化设计思维,在阴阳五行、天人合一等传统哲学思想中学习系统设计思维等等。除了课堂训练,当代设计师们如何运用设计思维解决在社会实践中面临的诸多问题?在与重庆交通大学联合举办的“设计思维与方法”工作坊中,笔者带领来自视觉传达、环境设计、产品设计等不同专业的师生,在围绕重庆城市轨道交通的视觉设计实践中,切身感受到设计思维在短时间内激发创意的惊人力量。

上:设计思维训练之“A+B组合联想”

下:设计思维训练之“随机选取人像摄影,画出遮挡联想部分”

以模件化设计思维进行的甲骨文数字化网格分析

以一座城市的轨道交通为媒介,与受众建立起有效的情感沟通,是本次社会实践的一大主题和设计目标。“根据提供的目录看电影!”——实践前夕的训练环节可谓趣味十足。年轻的设计师们在看电影的过程中化身为“视觉侦探”,在《罗马假日》的街边咖啡馆偶遇走失的公主,在《达·芬奇密码》的城市古迹中发现充满隐喻的符号,在《布达佩斯大饭店》的对称构图中寻找城市设计的密码……这一训练是为了让设计师们学会用蒙太奇思维解构城市空间,在影视艺术的历史纵深与空间叙事中构建起城市情感与文化认同的坐标系。之后,设计师们分组对重庆进行“城市探秘”,并将搜集到的各类图像、音视频信息汇集成库。

在这一过程中,大家遇到了瓶颈。街头景观、高楼大厦、火锅店等大量雷同图像信息的出现,反映出设计师们对城市认知的标签化以及情感共鸣的缺乏。于是,教学团队立即启动了预先设定的“同理心”训练环节,让大家用文字、AIGC插图甚至音视频等方式,讲述记忆中最令自己感动的故事或瞬间。有人谈到了难忘的童年趣事,有人分享了五味杂陈的情感经历,还有人将自己初到重庆生活的感受娓娓道来……40位年轻设计师对于人生经历的生动讲述,逐渐激活了集体记忆的共鸣。同学们意识到,同理心的建立不是空洞的套路,而是必须扎根于真实的情感土壤。在此基础上,大家带着视觉考古与情感表达的双重目标再次走进重庆的街头巷尾,当那些搜集来的街头汉字、行人着装及表情、方言俚语、当地特产等新材料铺满工作坊的空间,大家都惊叹于看似熟悉的城市原来藏着如此精彩、动人甚至不可思议的细节,一个富有情感的“山城元素库”也由此建立。

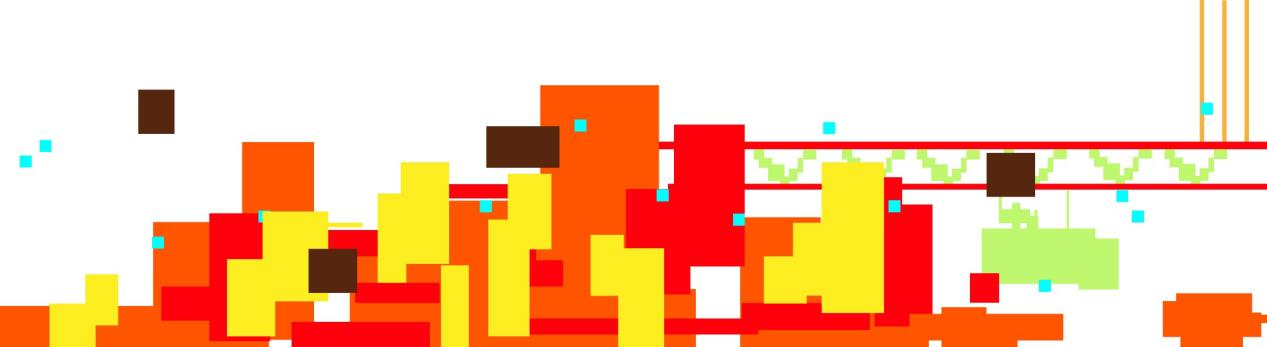

通过提炼城市建筑元素设计的像素风格图案

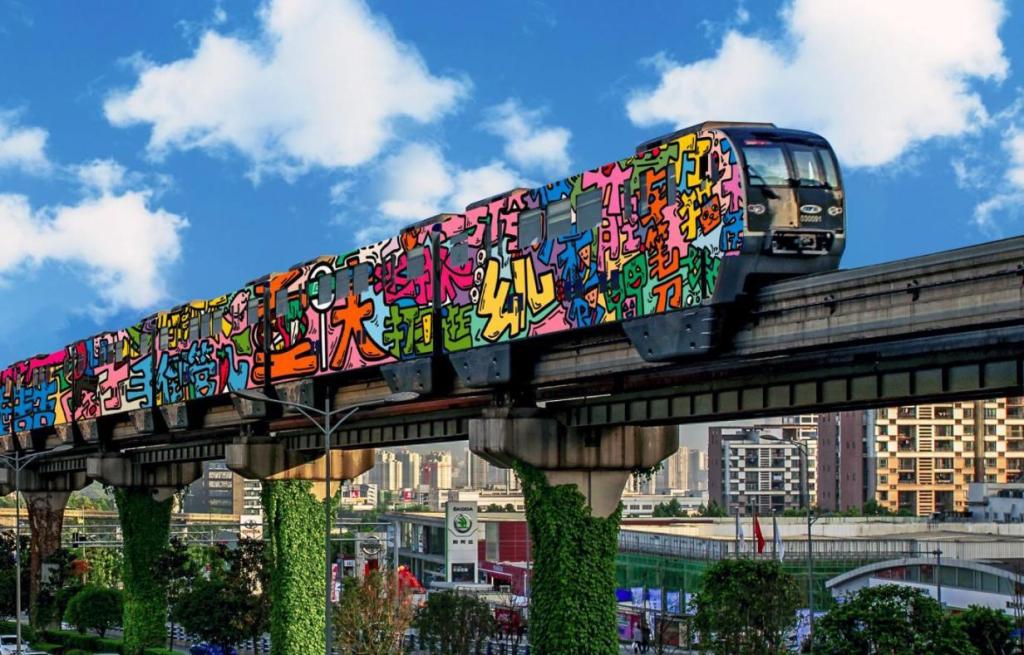

接下来,在为重庆轨道交通进行视觉设计的过程中,设计师们结合设计思维与方法的训练进行了多元探索与实践。有的设计小组在概念分析阶段使用了SWOT分析模型:有针对性地寻找重庆城市文化特色,将重庆发展的过去、现在与未来的相关视觉元素进行归纳,为轻轨车身设计出不同时空主题的“都市长卷”;有的设计小组通过双钻模型,在提出问题的基础上制定设计方案,针对晚间车体照明问题设计出带有夜光景观图案的车身,极富艺术性与未来感:还有的设计小组尝试将涂鸦艺术与重庆方言相融合,当“雄起”“摆龙门阵”“卡卡角角”等土味十足的方言以极具时尚感的形式出现在车身上,瞬间引发了人们的情感共鸣。经过一系列方案讨论与研究,工作坊最终形成的多组设计方案精彩纷呈,大家共同见证了设计思维高效激发创意的魔力。

以“未来重庆”为主题设计的轻轨车身涂装效果图

设计思维的培养,旨在锻造具备思辨意识与创新能力的复合型设计人才,而跨地域、跨专业的协同创新实验模式,亦为破解传统教育中地理边界与专业藩篱等难题提供了有益启示。相信在未来,通过构建辐射全国高校的范式迁移网络,设计思维将作为创新方法论体系中的价值枢纽,有机贯通创意生产与社会服务需求,进而推动全民创新素养的提升。

NOTICE

NOTICE